El derecho de queja y petición en Cuba: de la promesa a la simulación

En el discurso que pronunciara en Camagüey el 4 de enero de 1959, dijo Fidel Castro:

«(…) Porque cuando un derecho se lo pueden arrebatar al pueblo de un día para otro tranquilamente, no es un derecho. Existe un derecho, cuando es realmente un derecho seguro; cuando se puede disfrutar sin el temor de que se lo arrebaten, porque nadie puede arrebatárselo. […] Cuando se habla de un derecho después de la Revolución triunfante, se habla de todos los derechos; derechos que son derechos porque no se pueden arrebatar, porque el pueblo los tiene asegurados de antemano».

Casi sesenta y siete años después, el «cuartico está igualito»… o peor. Tenemos una Constitución que reconoce derechos, un entramado legal que impone límites muy cuestionables y un aparato estatal al servicio del capricho «ideológico» de un grupo de poder que insiste en representar a un pueblo al que hace rato dejó de escuchar… y de servir.

Una simple ojeada revela que ninguno de los derechos postulados en la Carta Magna es garantizado sobre la base del respeto a los derechos de los demás como límite primario para su ejercicio. En su lugar, se prioriza el interés de una cúpula por continuar en el poder. Muchos ejemplos pudieran comentarse, pero este análisis solo aborda el derecho de queja y petición.

De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución: «Todas las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley». La Ley no. 167, que desarrolla este precepto constitucional, fue aprobada en diciembre de 2023, debió transcurrir un año hasta su publicación en la Gaceta Oficial, en diciembre de 2024, y entró en vigor en marzo de 2025.

Dicha ley, en su Disposición final primera, establece que la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Consejo Electoral Nacional y el Consejo de Ministros, tenían que dictar las normas reglamentarias para su aplicación en el término de los noventa días posteriores a su entrada en vigor.

Sólo el Consejo de Ministros emitió el Decreto No. 112/2024, que establece el sistema de atención en las sedes del Presidente, el Gobierno de la República, los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, los gobiernos provinciales del Poder Popular y las administraciones municipales del Poder Popular.

No hay acceso público ni constancia oficial de que el resto de los órganos haya cumplido tal Disposición. Ninguna de las leyes que regula el funcionamiento de esos órganos establece un procedimiento para la atención y respuesta a las quejas y peticiones, de conformidad con lo establecido en la Ley no. 167.

Las normas reglamentarias son normas jurídicas de rango inferior, pero tienen efecto vinculante y regulan la aplicación concreta de la ley en cada órgano. Si esas normas regulan deberes, derechos y procedimientos que afectan a terceros, entonces deben cumplir el principio de publicidad normativa establecido en el artículo 165 de la Constitución.

Al no emitir las referidas normas complementarias, los órganos de mayor poder en el Estado están violando la ley; y si se dictaron y no se publicaron, están violando la Constitución. Lo peor es que, si una resolución, instrucción o circular regula cómo se responde una queja, pero no está publicada, no puede exigirse su cumplimiento por parte del ciudadano. Es como tener un reglamento secreto para atender al público, algo intrínsecamente contradictorio.

Lo mismo sucede con el trámite para obtener el certificado de elector: se exige para ejercer derechos de participación garantizados por ley, pero carece de reglamento, lo que lo convierte en obstáculo estructural.

Por tal motivo, decidí ejercer mi derecho de petición ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para solicitarle que indique al Consejo Electoral Nacional que dicte y publique la norma reglamentaria con el fin de que los ciudadanos podamos obtener nuestros certificados como electores mediante trámite en las sedes municipales de ese órgano en un plazo de tiempo razonable.

Teniendo en cuenta mi lugar de residencia y los «avances» en la informatización de la sociedad cubana, diseñé un experimento que incluía formular la petición por varias personas a través de la plataforma digital «Bienestar» —que soporta la atención a los ciudadanos por el Parlamento—, y el módulo «Atención a la Población», en el sitio WEB del Ministerio de Justicia. Con ello buscaba evaluar la reacción institucional ante una misma solicitud individual realizada de forma simultánea por varias personas desde distintos lugares, unas anónimas y otras aportando los datos personales.

Aunque encontré personas dispuestas a colaborar, no fue posible ejecutar las acciones encaminadas a obtener información acerca de la respuesta del aparato estatal ante la repetición sincronizada de una misma petición. La imposibilidad de acceder desde el extranjero hacía impracticable la participación de cubanos residentes en el exterior, lo que vulnera el principio de igualdad en el ejercicio del derecho de petición por esta vía.

Por otra parte, la existencia de campos de datos personales marcados como obligatorios, aunque se seleccione la categoría «Anónimo», convierte el anonimato en una promesa simbólica sin garantía efectiva de protección, anulando así la posibilidad de ensayar la formulación colectiva desde la figura del «ciudadano anónimo» por esta vía.

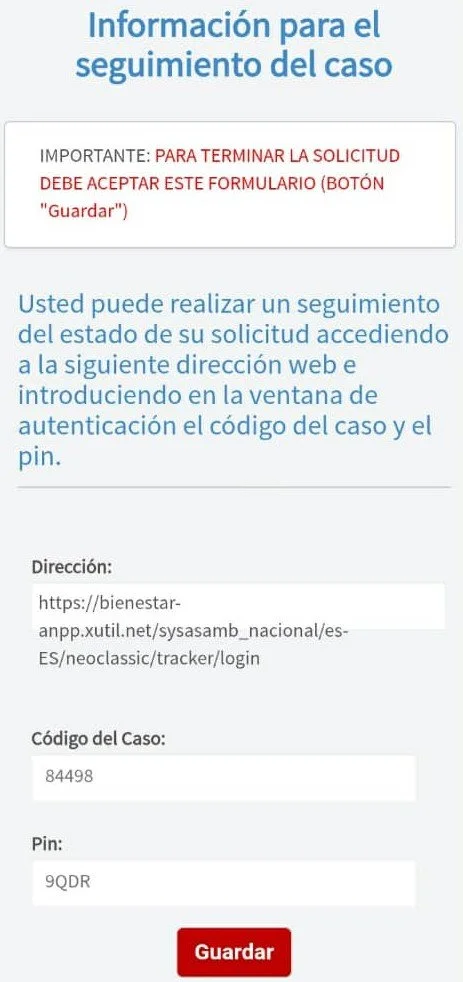

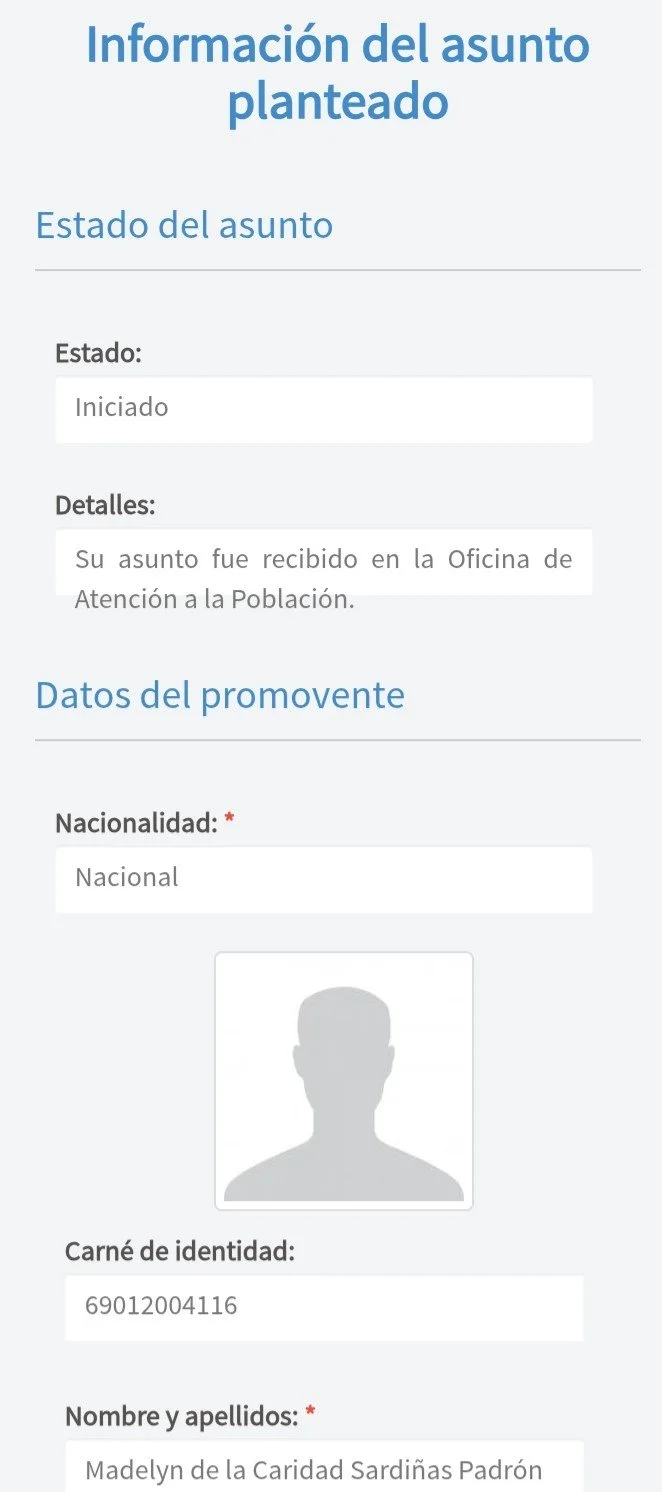

El 21 de mayo de 2025, al enviar la petición directamente a través del sitio del Parlamento cubano, el sistema generó un acuse de recibo (Imagen 1) con un código de caso y su PIN de acceso para seguimiento en línea que, al guardarlo, marcó el trámite como «Iniciado» (Imagen 2).

Imagen 1: Información para el seguimiento del caso en la plataforma de la ANPP.

Imagen 2: Confirmación de inicio del trámite en la plataforma de la ANPP - 21/05/2025-

No hubo igual suerte con el MINJUS; en cada uno de los tres intentos realizados, esa plataforma me devolvió a la vista el formulario de solicitud, sin generar acuse de recibo. Por tanto, tampoco fue posible evaluar la interacción entre estos órganos del Estado en la respuesta a las quejas y peticiones, cuestión establecida en el Capítulo V de la Ley no. 167 cuando se utiliza esta vía para formularla, en las condiciones de este experimento.

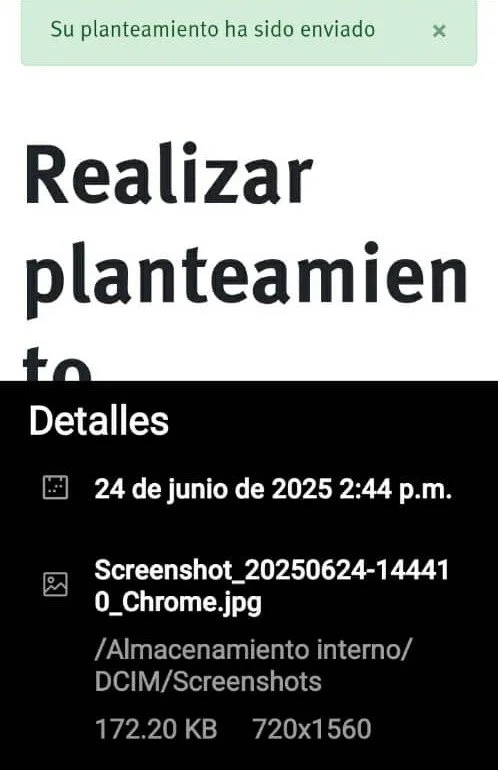

El 24 de junio de 2025, transcurridos poco más de treinta días sin recibir respuesta ni comunicación de prórroga del trámite, formulé queja ante la Fiscalía General de la República mediante el módulo de atención del sitio WEB de dicho órgano. En este caso, el sistema generó una confirmación de envío (Imagen 3), pero no proporcionó un código de caso para facilitar su seguimiento. Ante ello, usé la vía del correo electrónico para enviar la queja por el incumplimiento ―nada más y nada menos que por el mismísimo Parlamento―, del plazo establecido en el artículo 43 numeral 1 de la ley de queja y petición que ellos mismos aprobaron.

Imagen 3: Respuesta del sitio de la Fiscalía General al envío del formulario de la queja - 24/06/2025.

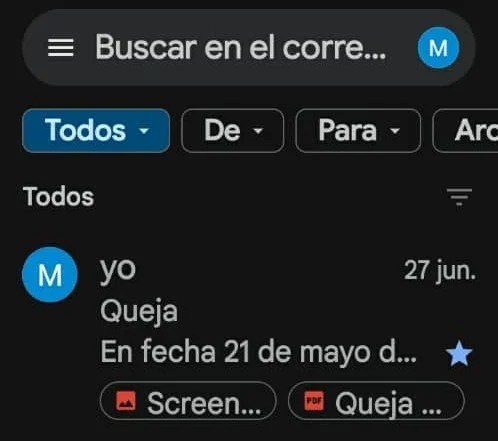

Al momento de redactar este texto, 31 de julio de 2025, la petición aún estaba marcada como «En trámite» (Imagen 4) y no ha habido pronunciamiento alguno por la Fiscalía General de la República (Imagen 5).

Imagen 4: Vista del Gmail personal con todos los elementos - 31/07/2025.

Imagen 5: Resultado del seguimiento en la plataforma de la ANPP - 31/07/2025.

Análisis de los resultados

El análisis técnico de los resultados de este estudio revela que la vía digital no es siempre apropiada para formular quejas y peticiones, en especial cuando se trata de reclamar derechos o cuestionar la actuación del aparato estatal. Al reconocer la solicitud y no responder, el Parlamento simula accesibilidad, pero sin interlocución.

Por su parte, la Fiscalía General de la República, al confirmar envío sin generar código de seguimiento, activa la promesa formal, pero desactiva la verificación del proceso. Tampoco genera acuse de recibo por la vía del correo electrónico, ni ofrece respuesta, lo que reproduce el patrón del canal abierto en un solo sentido.

El silencio de todos los órganos revela, en sí mismo, un sistema de tramitación aparente sin voluntad resolutiva. Aun cuando el resultado del experimento ha sido el esperado, este posee la relevancia que ofrece la constatación, al haber comprobado la ineficacia de una vía que el Estado cubano presenta como evidencia positiva de participación popular en el gobierno.

Existen otros casos notorios, en que el derecho a petición de ciudadanos cubanos ha sido públicamente reprimido.

El 11 de julio de 2021, varios intelectuales y artistas fueron lanzados —como sacos de papa— a la parte trasera de un camión. ¿El motivo? Se reunieron frente a la sede del ICRT en la capital, solicitando quince minutos de intervención en la televisión nacional. ¿El resultado? Un acoso brutal que terminó con el auto-exilio de casi todos.

En fecha 17 de diciembre de 2021, entregué al Delegado de mi circunscripción una petición escrita dirigida a la Asamblea Municipal de Camagüey, que dos meses más tarde, el 3 de febrero de 2022, reproduje y entregué personalmente en la sede de ese órgano del «poder popular». Mediante aquella petición solicitaba: intervenir en una de las sesiones de esa Asamblea para denunciar las múltiples formas en que se violan los derechos constitucionales de los ciudadanos; que esa intervención fuera transmitida en vivo por la radio local por tratarse de un tema de interés colectivo; y no ser molestada por los cuerpos armados por expresar mis opiniones públicamente. El destino de aquellas cartas pudo haber sido una gaveta, las oficinas de la Seguridad del Estado o el cesto del baño. La respuesta, al igual que en el caso de la petición de este estudio, fue el silencio.

El resultado obtenido aquí, unido al de estas experiencias previas, demuestra que el silencio institucional no es episódico, sino estructural y continuado. El derecho existe solo en el papel.

Entre líneas emerge un patrón sistemático de silenciamiento selectivo y preventivo, orientado no solo a ignorar la demanda, sino a interrumpir su potencial de transformación colectiva de la sociedad. No se trata de omisión accidental, sino de una pedagogía del silencio: cuando el reclamo es incómodo, la no-respuesta se convierte en método. Un sistema que no contesta preserva su privilegio narrativo y evita el reconocimiento público del conflicto.

Los casos del 11J y de la petición municipal en 2021-2022, no evidencian únicamente la ausencia de respuestas: marcan un patrón en el que el pensamiento distinto es contenido antes de convertirse en liderazgo social. La censura no mata la idea, pero desarticula la posibilidad de agrupar voluntades.

En su diseño original, el experimento actual era participativo, pero por obstáculos del sistema se redujo a la acción individual, evitando toda forma de presión plural o acción replicable, porque lo colectivo es visto en Cuba como amenaza: si se replica, puede visibilizarse; si se agrupa, puede transformarse.

El silencio no es una respuesta jurídica ni procedimental, sino el resultado de un análisis riesgo-beneficio, dada su capacidad para neutralizar liderazgos emergentes, desactivar lo colectivo y preservar el monopolio institucional sobre el relato público. No contestar, es una forma de filtrar quién puede ser interlocutor «deseable», lo que viola el principio de igualdad. La ausencia de respuesta no es error, es estrategia para evitar que se diversifique el relato público. No hay líderes nuevos, ni conflicto visible; solo continuidad.

Aunque este estudio se centró en el derecho de petición, el silencio institucional encadena a la violación de otros derechos humanos, como la participación política efectiva, la protección frente a represalias, el acceso a la información y trazabilidad institucional, la no discriminación por ideología u opinión, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a existir como interlocutor legítimo sin tener que exiliarse ni autocensurarse.

Este experimento ciudadano confirma que la promesa de derechos seguros para todos con la Revolución, murió en Camagüey, en aquel discurso del 4 de enero de 1959. A quienes arrebatan derechos con guantes digitales y archivadores sin fondo no les queda el traje de revolucionarios, sino el uniforme de censores suaves, gestores del aplauso automatizado y custodios de una legalidad decorativa.

Pedir respuesta es, por tanto, un acto disruptivo, documentar la ausencia es una forma de resistencia, y publicar cada intento como este, una estrategia para que ese silencio no sea definitivo.

***

Imagen principal: Sasha Durán / CXC.