Habitantes de la calle en Cuba: entre la negación oficial y la realidad

Lo sucedido recientemente con la intervención ante dos comisiones de la Asamblea Nacional de Marta Elena Feitó, ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto sobre la mesa una cuestión sostenida durante décadas: la narrativa oficial ha insistido en que no hay personas viviendo en la calle en Cuba, que el sistema protege a todos, que la pobreza extrema no existe, que nadie queda abandonado. Sin embargo, basta con caminar por algunas calles de La Habana, Santiago o Santa Clara para darse cuenta de que la realidad va por otro camino.

Lo curioso del caso es que esa desconexión entre lo que se dice y lo que se ve no es accidental. Está basada en una forma particular de nombrar las cosas, de medir la pobreza y de contar la historia nacional. Así que, en vez de hablar de personas sin hogar, se usa una expresión más suave: «conducta deambulante». Con eso, un juego de palabras, el problema deja de ser estructural y se convierte en algo semántico, casi como un error de comprensión textual.

¿Por qué están aumentando las personas que viven en la calle en Cuba? ¿Qué tienen que ver la crisis económica, la falta de viviendas, las políticas públicas, los silencios institucionales? ¿Qué consecuencias tiene todo esto en la vida de quienes han quedado al margen de las nuevas dinámicas político-económicas?

Durante los años 2019 a 2025, Cuba ha atravesado uno de sus momentos más duros en términos económicos y sociales. Se nota en los apagones —que son diarios y duran entre 4 y 20 horas—; en los estantes vacíos de las tiendas, bodegas y supermercados; se nota en migración, la desesperanza y en los ciudadanos tirados en las aceras, parques y rincones o hurgando en la basura buscando qué comer.

Las cifras que no cuadran

A pesar de que en la Isla no se publican indicadores de pobreza por ingresos ni de desigualdad, y los informes oficiales omiten sistemáticamente variables claves; conviene subrayar que la forma en que se mide la pobreza en Cuba deja muchos vacíos. El índice oficial es «multidimensional», es decir, tiene en cuenta salud, educación y acceso a servicios básicos, pero omite algo tan esencial como los ingresos. Así, mientras en otros países se considera pobre a quien no gana lo suficiente para cubrir lo mínimo, en Cuba alguien puede estar sin dinero, sin comida y no figurar como parte de la población pobre, porque, técnicamente, tiene acceso «gratuito» a la escuela o al servicio médico.

Lo curioso del caso es que esta forma de medir permite que las cifras oficiales se mantengan artificialmente bajas. Según reportes del gobierno, en 2019 había poco más de 16 mil personas en situación de pobreza, y para 2021 esa cifra apenas superaba las 50 mil. No obstante, si recurrimos a encuestas realizadas por actores independientes, el panorama cambia de manera radical. Una investigación de 2021 estimó que entre el 70 % y el 72 % de la población cubana —unos 8 millones de personas— vivía por debajo del umbral de pobreza fijado por el Banco Mundial. Por su parte, estudios más conservadores hablan de entre el 40 % y el 51 %, mientras algunas proyecciones incluso llegan a hablar de cifras mayores al 80 %.

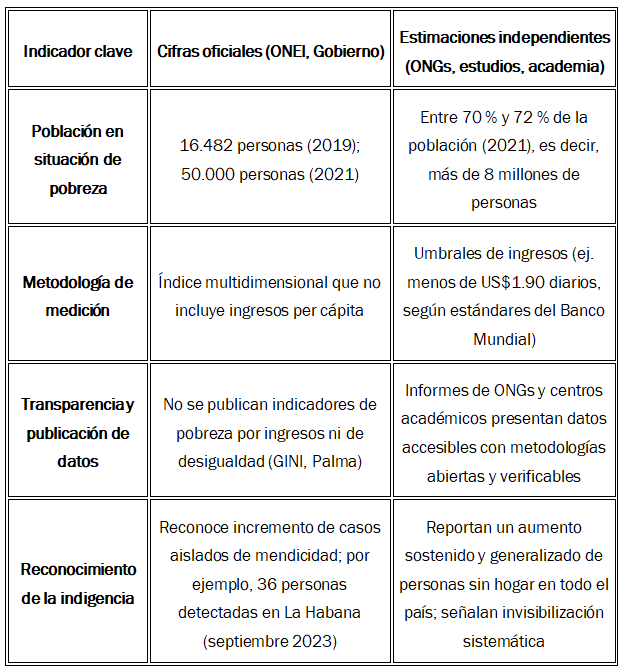

Para mostrar con claridad esta brecha entre el relato oficial y los datos alternativos, vale la pena detenerse en esta tabla comparativa:

Tabla 1. Comparación de estimaciones de pobreza en Cuba (fuentes oficiales vs. independientes).

Los datos permiten ver que el debate no es solo técnico, sino profundamente político. Si el Estado mide la pobreza sin tener en cuenta el ingreso, deja fuera a millones. Al mismo tiempo, esta comparación revela una diferencia estructural tanto en los datos, como en la forma de contar la realidad. Mientras las cifras oficiales se sostienen en una lógica de logros sociales, las independientes muestran el deterioro de las condiciones de vida con una crudeza que no aparece en los anuarios estadísticos.

Este desfase es clave para entender por qué hablar de pobreza en Cuba parece, para algunos, una exageración. No obstante, si se atiende a la escala real de la precariedad, es evidente que la exclusión está mucho más extendida de lo que las autoridades reconocen.

El déficit habitacional: un problema que se arrastra

Un detalle que a menudo pasa desapercibido —quizá porque ya se ha vuelto «normal» al menos para los cubanos— es la magnitud de la crisis de vivienda. El déficit habitacional se estima en más de 805 mil unidades, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de la Construcción ante una comisión de la Asamblea Nacional. Asimismo, el 35 % del parque residencial existente está en condiciones «regulares» o «malas», lo cual implica un aumento de 6.520 unidades respecto a 2024.

La situación se agrava cuando se compara la demanda con la capacidad efectiva de construcción. A pesar de los anuncios oficiales, los planes de vivienda se incumplen de forma sistemática. En el primer trimestre de 2025, por ejemplo, apenas se cumplió el 12.4 % del plan nacional, según aseguró Miguel Díaz-Canel. Por su parte, en 2024 se construyeron solo 7,427 viviendas, una cifra inferior incluso a la de los peores años del «Período Especial» en los años 90.

El panorama es todavía más alarmante si se observa la caída en la producción de materiales de construcción: en 2024, apenas se alcanzó el 10 % de la capacidad instalada. Mientras tanto, los recursos públicos se orientan a grandes proyectos turísticos, no a resolver el hacinamiento ni a ampliar el acceso a vivienda social.

La Constitución cubana consigna que la vivienda es un derecho y que el Estado tiene que garantizarla, construirla, conservarla, rehabilitarla. No solo eso, el país ha ratificado convenios internacionales que hablan de lo mismo, del derecho a un hogar digno, seguro, adecuado. Como se ve, hay un abismo entre ley y realidad.

Tabla 2. Evolución del déficit habitacional y construcción de viviendas en Cuba (2019–2025).

Lo que muestran estas cifras es que la vivienda digna se ha vuelto un lujo. No parece haber capacidad —ni voluntad política suficiente— para responder con eficacia. Cuando el sistema de vivienda colapsa, las consecuencias se ven en las calles, en los albergues temporales, en el mercado informal de arriendos imposibles. En resumen, no se trata solo de pobreza, sino de una estructura que, por acción u omisión, empuja a miles de personas hacia la marginalidad mientras un sector asociado al sistema de poder viven en un confort ofensivo para los ciudadanos.

¿Protección o control?

En abril de 2025, el gobierno formalizó mediante el el Acuerdo 10056/2025, un procedimiento para atender a las llamadas «personas con conducta deambulante». A primera vista, parecía una política de asistencia, pero analizado con detenimiento, el enfoque es más de vigilancia que de cuidado.

El objetivo principal no es garantizar derechos, sino «ordenar» el espacio público, administrar la visibilidad. Eso en la práctica, se traduce en detenciones, traslados forzados y una lógica de control más que de acompañamiento. De hecho, según cifras recopiladas por organizaciones independientes, el 78 % de las personas detenidas bajo este acuerdo no recibió ayuda habitacional efectiva, sino que apenas fueron llevadas de vuelta a sus provincias o internadas por 90 días en centros de «protección», sin garantía de una reintegración real.

Lo más preocupante es que el documento no habla prácticamente de derechos. Se enfoca en «deberes» y «disciplina». No hay mecanismos de queja ni supervisión independiente, no hay protocolos claros para el seguimiento ni para asegurar que esas personas no vuelvan a quedar en la calle apenas salgan del centro.

No es, por tanto, una política social. Es una estrategia de orden urbano. Lo interesante —o inquietante— es que no se plantea resolver el problema, sino esconderlo. Como si el hecho de que alguien no esté visible en una acera bastara para suponer que ha sido atendido. La exclusión sigue ahí, solo que ahora, además de vivirla, también es sancionada.

Las personas sin hogar en Cuba, como seguramente en cualquier otro sitio, no están en esa situación por elección. Son el resultado de una cadena de factores: pobreza estructural, políticas públicas fallidas o inexistentes, eufemismos que desdibujan, criminalización de la vulnerabilidad. El uso de expresiones como «conducta deambulante» maquilla el problema, lo desplaza, individualiza y lo aleja del campo de lo político.

Lo trágico es que muchas de esas personas han sido parte del mismo sistema que ahora las olvidarla, abandona y criminaliza. La cuestión es de cifras, pero también de enfoque. Mientras se siga priorizando la estética urbana como oferta turística sobre la dignidad humana, el relato sobre la transformación no podrá sostenerse. Las calles, con todo lo que esconden y revelan, se han vuelto un espejo incómodo. Y aunque algunos prefieran mirar hacia otro lado, o justificarlo con un embargo, ahí están los hechos, para recordar que hay promesas que siguen sin cumplirse.

***

Imagen principal: Sasha Durán / CXC.